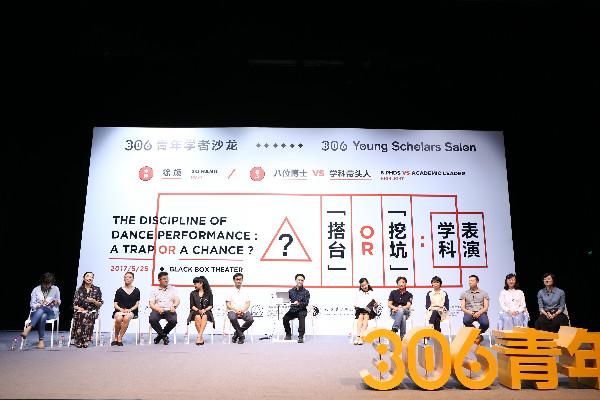

5月25日晚,我校黑匣子剧场上演了一场激烈的思想碰撞——第三期“306青年学者沙龙”。此次沙龙由北京舞蹈学院主办,北京市哲学社会科学-民族舞蹈文化研究基地承办,科研处、学术委员会、学报、研究生部、人文学院等部门共同协办。

沙龙由徐颃博士主持,学校八位青年博士和四位院系负责人参与讨论,到场嘉宾有王伟副校长、许锐副校长,学术委员会荣誉委员肖苏华,学术委员会主任、民族舞蹈文化研究基地首席专家高度,学术委员会委员庞丹、张军、黄奕华、王玫、万素,中国艺术研究院舞蹈研究所副所长江东等。青年学者们以自由互辩的沙龙形式,聚焦当前中国社会发展语境下舞蹈表演学科的建设问题,展开了激烈讨论。

首先,民族舞蹈文化研究基地首席专家高度介绍,“306青年学者沙龙”是以凝聚、培养、塑造青年学术骨干为目的的学术研究平台。目前北京舞蹈学院教育教学改革正处于关键阶段。面对迅疾发展的全球化进程,国内各行各业的人才标准也发生着很大程度的变化。在新的发展时期,为了更好地发挥学校自身特色优势,从国际形势和国内需求需要出发,不断打破专业壁垒,本次沙龙特邀请学校的青年博士们和各院(系)负责人,共同为学科建设出谋划策。因此,本期沙龙将以舞蹈表演学科为话题,围绕北京舞蹈学院学科与专业的建设展开深度对谈与讨论,以此契合学校“双一流”大学的建设目标和新一轮教育教学改革的要求。

接着,主持人徐颃博士,通过回顾我校的历史发展沿革引出本期沙龙讨论的话题。从1954年舞蹈学院建校到2015年以来的教学机构调整,一代代表演艺术家一直非常重视舞蹈表演学科的建设。在当下建设有中国特色的表演学科更是我们新一代学人的使命。那么究竟该建设怎样的舞蹈表演学科,需要现场的学者们积极发言、交相争鸣。

(左上为武艳博士,右上为马明博士,中间为许锐博士)

学者们首先就学科与专业概念进行了热议。副校长许锐博士谈到如何在中国高等教育的领域建立起舞蹈表演学科意识是当下的首要任务。我校的发展历程反映了中国舞蹈表演者教育层次不断提升的过程,在这个过程中一方面要强调各类舞蹈的自身特点,另一方面也要反思不足,逐渐从中专职业教育视角过渡到本科、研究生学科建设视角。 马明博士提出,学科是一种形而上的知识分类体系,专业则是形而下的知识组织劳动。学科强调的是专业知识的梳理和高度统一,包括基础学科、主干学科、支撑学科和交叉学科四类。专业更侧重人才培养。 武艳博士将东西方的学科和专业建设进行比较。她提出,印度舞蹈表演学科建设表现为对特定舞种专业有着极致的追求,而美国则强调利用各种表演形式来对身体进行综合开发。东西方的舞蹈表演,学科与专业的发展呈现出两个极端的状态。

(左为闫桢桢博士,右为慕羽博士)

闫桢桢博士针对舞蹈表演学科与各舞种专业的关系提出不同观点。如果学科意味着拥有特定的知识范式和研究方法,而事实上舞蹈表演学科内的各舞种专业,例如民族民间舞与古典舞,研究方法不尽相同,那么不同舞种该如何被归入同一学科中呢?中国民族民间舞系主任黄奕华教授将艺术学门类中一级学科、二级学科的梳理,对应我校现有的二级学院和各专业建设比较后,清晰指出了学理性结构探讨和舞蹈实践中的不对位。她认为单方面侧重舞蹈表演学科或者各舞种专业都是不恰当的。如果从表演实践层面出发,各舞种专业民间舞人的工作可被看作用“方言”研究语言的本质和规律,这份专业的努力对建设舞蹈表演学科有重要意义。 慕羽博士引用邓小平“实事求是”的典故加以说明,学科是一种知识体系,舞蹈在宏观学科方面具有共性,而专业则与社会分工相关,舞蹈在具体舞种专业层面具有个性,对共性和个性的追求共同服务于舞蹈表演艺术的整体研究。

(左上为黄奕华教授,右上为庞丹教授,左下为张小群教授,右下为邹阳教授)

主持人徐颃就舞蹈表演学科建设的合理性和我校目前存在的专业大于学科的“倒挂”这一尖锐问题继续向学者们发问。中国民族民间舞系主任黄奕华教授通过大量问卷调查和统计分析,尖锐地指出了目前的舞蹈表演人才存在能力单一的突出问题。尽管60年来北京舞蹈学院已经有了自己的表演特色,但是我们仍应在新的发展时期思考该如何保持和进一步拓展这种特色和优势。中国古典舞系主任庞丹也指出,中国古典舞建设一直采用以专业带动学科的模式,而目前舞蹈表演学科是国家层面指定的“规则”,因此舞蹈表演学科的建设将更新学科和专业“倒挂”状态,更大程度的显现我校的学科特色和优势。

(左上为副校长王伟教授,右上为肖苏华教授,左下为王玫教授,右下为万素教授)

副校长王伟教授则指出,一方面实践中的舞蹈表演是个性的,并不存在一个大的、无限包容的舞蹈表演概念;另一方面,从学生素质能力角度看,我们必须重视人才综合性培养,这才是适应社会和市场现实需求的。当然,从作为一种经验和实践层面的舞蹈表演来看,我校各舞种雄厚的专业实力既可以被看作学生综合能力的局限,也可以被认为是人才后续培养过程中再发力的独特优势。 学术委员会荣誉委员肖苏华教授认为,通过对比其他高校的学科、专业划分,结合我校的历史与现实,从某种意义上说,其实舞蹈表演学科在北京舞蹈学院一直存在,不必要以表演学院为基础重新讨论学科建设的问题。学术委员会委员王玫教授一再发问,希望学者们更具象地解决学科与专业建设的关系问题,并强调学校60多年的发展历程以及许多老前辈所付出的努力就是对表演学科建设的实践体现,希望青年学者们在讨论表演学科的话题时不应忽视历史积淀的分量。

(左上为闫晶博士,右上为仝妍博士,中间为毛毳博士)

毛毳博士回应,表演是一个广义的范畴,尽管我们将皮娜·鲍什认为是舞蹈家,但戏剧已经将她列入表演范例,所以我们如何定义表演极具意义。再回看戴爱莲、吴晓邦、崔承喜等新中国舞蹈艺术奠基人的成长范式,就会得知,她们舞蹈背景的广猎并不影响各自专业角度上创作领域的深入。 仝妍博士作为学报编辑部主任,也提出《北京舞蹈学院学报》是学术产出的平台,以往我们更多地把舞蹈表演学科的概念落实到了某一个舞种专业建设中,这导致长期以来我们的舞蹈表演理论成果十分贫瘠。因此,她强调学科与专业的关系应该是学科“搭台”,专业“唱戏”。最后,音乐剧系主任张小群及国际标准舞系副主任邹阳,从自身学科和经历出发,探讨了表演学科的建设特色。

整场沙龙充满了浓郁的激辩色彩,嘉宾和学者们深刻洞察、各抒己见,气氛极为热烈活跃。最后,主持人徐颃充满深情地总结,5月25日是大学生心理健康节——每一个大学生关爱自己,这一天也可以谐音引申为“我爱舞”,无论是老一代还是年轻一代学者都对北京舞蹈学院和舞蹈表演学科无比热爱与关切,嘉宾和学者们对舞蹈表演学科建设以及学科与专业之间关系的探讨,对于我校未来的发展具有重要意义。

沙龙带来的学术观点的自由碰撞,是思想革新的温床。科学合理的学科建设将有效激发出我校传统学科在新时期应有的活力。基地首席专家高度教授最后再次提议,表演学科的讨论只是一个开始,接下来,306青年学者沙龙还将围绕学校“双一流”建设的舞蹈教育改革实践,就舞蹈教育、舞蹈编导、舞蹈理论展开更多方式的探讨和研究。希望学者们能够打通壁垒、跨界融合,共同在文化自信与全球化意识下,更有成效地去思考、去实现舞蹈教育的新发展、新未来。

(北京市哲学社会科学——民族舞蹈文化研究基地 文/杨秀明 卢璐 图/石磊)