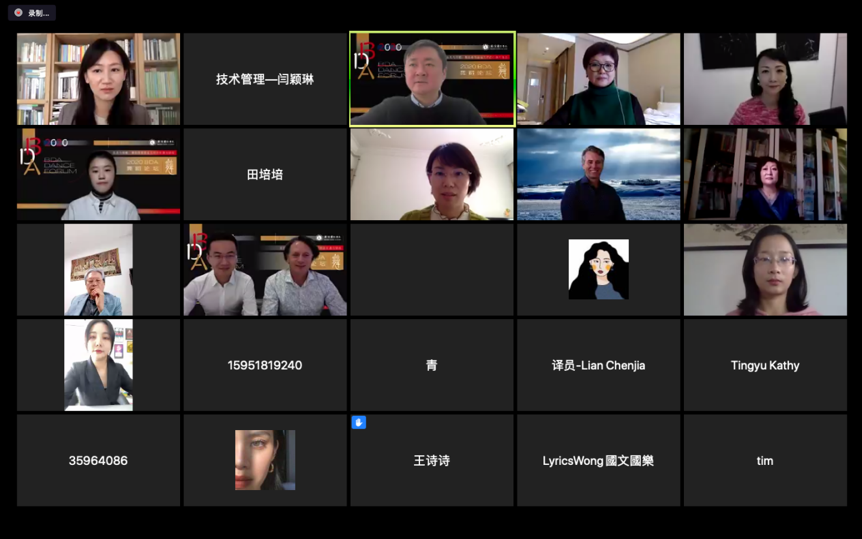

11月2日上午, BDA舞蹈论坛(2020) “反思与前瞻:舞蹈教育面临怎样的机遇与挑战”分论坛以线上会议的方式顺利举行。本次论坛邀请到来自国内外舞蹈界的诸多专家、学者和研究生共同就舞蹈教育变革、舞蹈教育批判理论与研究、音乐剧线上教学、舞蹈高等教育发展、非遗舞蹈进校园、疫情下新西兰舞蹈教育、舞蹈教育面临的机遇与挑战、抗疫舞蹈、高等舞蹈教育创新模式、舞蹈教育资源共享等话题展开了交流讨论。分论坛发言嘉宾有来自香港演艺学院舞蹈学院院长陈颂瑛,新西兰奥克兰大学研究院副院长尼古拉斯·罗威(Nicholas Rowe)副教授,奥克兰大学创意艺术与产业学院国际副院长拉尔夫·麦凯·巴克(Ralph Mckay Buck)副教授,Musical Online中韩音乐剧教育平台裴奎彬教授,东北师范大学音乐学院副院长孙慧佳教授,华南师范大学音乐与舞蹈研究所副所长仝妍教授,山东艺术学院舞蹈学院王岩教授,首都师范大学音乐学院副院长田培培教授,北京舞蹈学院高参小、高参高项目教师鲍婕,奥克兰大学在读博士生、专业教师于珑琦以及中国艺术研究院硕士研究生张译丹等。

“反思与前瞻:舞蹈教育面临怎样的机遇与挑战”分论坛由我校教务处处长、国家一级演员胡淮北教授担任主持人,中央民族大学舞蹈学院副院长、博士研究生导师杨敏教授担任学术评议人。胡淮北教授首先对各位嘉宾的参会表示热烈欢迎和诚挚感谢,希望大家能就围绕“疫情”和“人类命运共同体”的关键词各抒己见。他简要介绍了我校在2020年新冠疫情期间所做的具体教学工作调整,及其对实践教学环节改革的积极促进作用和由此引发的反思。

论坛共分为两组。第一组中,首先发言的是陈颂瑛院长,她指出新冠疫情及全球许多国家所采取的保持社交距离的政策对于舞蹈教育领域来说是一个极具挑战的时刻,在这一领域,动觉与社会关联的体验至关重要。她分享了香港演艺学院舞蹈系如何应对这一变化以满足学生的需求,如何利用多种在线工具和协议进行教学,以及如何在技巧、编排、表演与合作等方面提出新方法等;尼古拉斯·罗威教授研究了中国高校教育工作者在实施教育政策改革时所面临的挑战,他所领导的跨文化合作性定性研究了来自八所大学的高等舞蹈教育工作者的教学工作,由此进一步讨论了学生、教师和机构之间持续的比较意识是如何维持现有体制下的教学法,并对个别教师所进行的教育改革方式产生具体作用;裴奎彬教授则以“疫情之下,身体不在现场如何有效进行线上音乐剧歌舞专业教学”为主题,在比较视野中指出训练Musical演员的教育中,线上教育会有更好的教育效果;孙慧佳教授认为,舞蹈高等教育特别是本科层面舞蹈高等教育应当以专业为核心,并提出以“产出导向”为旨归客观认识自身专业定位、分类发展,和以“持续改进”为准则及时关注社会需要、动态发展两大思考;仝妍教授通过非遗舞蹈进校园的具体实践,讨论了舞蹈教育如何履行好文化传承创新、文化育人与美育、文化多样性认同的职能,并就目前出现的问题从“优质基因”的甄别与扬弃、体制机制的优化与完善、“区域-中心”格局的协同创新三个方面进行了探讨。

第二组中,巴克教授和于珑琦博士与我们分享了在新西兰因新冠疫情封城期间奥克兰大学舞蹈系两位老师在教授本科舞蹈课程方面的教学经验,并从建构主义角度批判性地反思其教学内容和方法;王岩教授则从疫情期间线上课程中存在的问题、疫情时期移动端科技如短视频和新媒体平台对舞蹈教育内容的丰富、舞蹈与文旅和医疗健康产业深度融合等方面分析了舞蹈教育所面临的机遇与挑战;鲍婕老师更加具体地以马斯洛需求层次理论分析了以舞抗疫及其背后的人性需求,指出 “高参小”等舞蹈普及教育应当改进的方面;张译丹细致地梳理了中国高校开设慕课和舞蹈类慕课的情况,并指出“慕课+翻转课堂”的模式能实现优势互补,具有推广价值;田培培教授则进一步强调了”互联网+”时代舞蹈教育工作者充分挖掘舞蹈艺术优质教育资源、协同各要素、合力构建舞蹈艺术教育资源共享机制的重要性,并以首都师范大学音乐学院舞蹈系所开设的互联网课程为例进行说明,以及就艺术教育资源共享机制建立过程中出现的问题提出了相应建议。

杨敏教授在评议中称赞了与会嘉宾为当下舞蹈教育转危为机所作出的多种探索和路径,提供了非常有价值的建议和应对的方案措施,谈到全行业经验分享的必要性,并感谢我校主办这次会议;胡淮北教授在总结中指出,疫情的发生为全球发展按下“重启键”,但嘉宾发言让我们感受到作为一名舞蹈教育工作者的热情和执着。正如习近平总书记给中国戏曲学院师生的回信中强调的“我们要在教学相长中探寻艺术真谛,在服务人民中砥砺从艺初心”。

此次分论坛反响热烈,吸引了众多听众参与,发言嘉宾就不同地区“非遗”舞蹈文化的转化、线上音乐剧发声训练和教学方法等具体的问题也展开了积极的对话与讨论,使与会者都受益匪浅。

(会议宣传组 文/王柯月 闫颖琳 图片来源于网络中心)