【 BDA舞蹈论坛(2021)】分论坛:百年征程中民族民间舞蹈的社会建构与政治功能

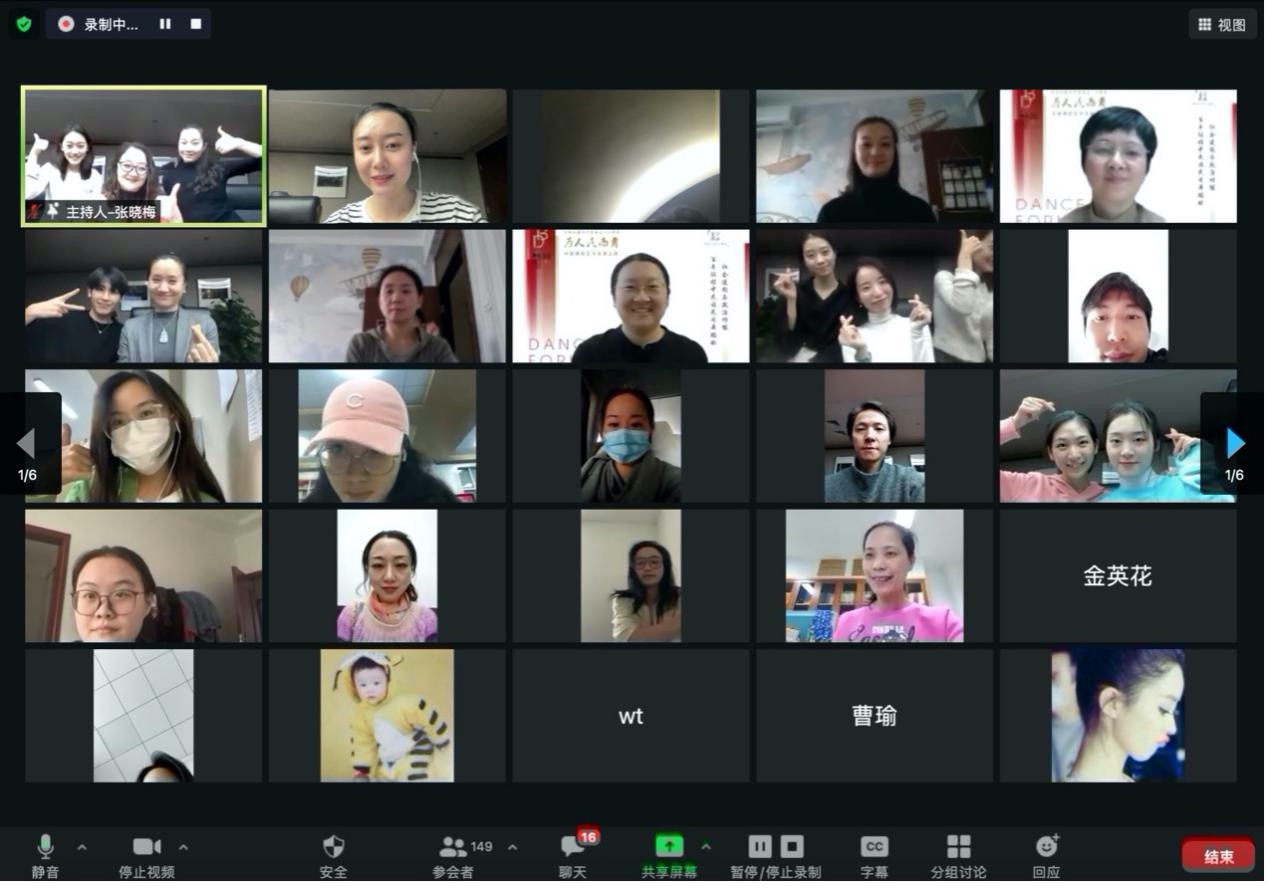

11月3日,BDA舞蹈论坛(2021)由中国民族民间舞系承办的分论坛 “百年征程中民族民间舞蹈的社会建构与政治功能”圆满完成。本场论坛邀请25位来自全国各地的民族民间舞专家,围绕“党的乡村振兴与民间舞蹈资源保护传承与开发利用”“新时代党的文艺政策与中国民族民间舞的舞台创作”“党史上的民族民间舞蹈:田野与舞台”等议题进行多维度的学术探讨。论坛由北京舞蹈学院中国民族民间舞系主任张晓梅教授主持评议。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系主任张晓梅教授讲到,中国民族民间舞是赓续着民族血脉的传统文化表现形式,蕴含着中华民族的精神气韵和文化价值。回望历史,在中国民族民间舞专业建设与发展的过程中,一代代民间舞人始终接续奋斗,不断探索着中国民族民间舞的教育、表演、创作和研究的发展之路。始终坚定扎根民间,扎根人民的舞蹈观念。她希望通过专家学者对中国民族民间舞教育创作、舞蹈思想观念的分享交流,为中国民族民间舞的发展助力。

北京舞蹈学院潘志涛教授以“人民之舞,生就的是为人民而舞”为题,聚焦“民俗-民间-民族-典范”的建设路径。回顾中国民族民间舞建系至今的发展历程,结合亲身实践经历,他强调艺术家们应坚持将“深入生活、扎根人民”的要求常态化、长效化,并指出,中国民族民间舞是集体智慧的结晶,希望由人民创造、人民表演、人民传承的民族民间舞在各个领域蓬勃发展。

云南艺术学院正处级调研员石裕祖以云南新舞蹈运动为研究对象,分析其在党领导的抗战时期和解放战争时期所产生的现实意义。他指出,在建党百年的语境下,延续数千年的云南民族舞蹈文化迸发出顽强而旺盛的艺术生命力。他希望舞蹈人能在中西互鉴中找到中国舞蹈艺术发展之路,通过民族舞蹈向世界展示友爱、谦虚、博大的中国气派。

北京舞蹈学院中国舞党总支书记、学术委员会委员黄奕华教授以“党史里的中国民族民间舞发展史”为题,采用微观与宏观的双维度视角,聚焦党引领下蓬勃发展的中国民族民间舞事业。通过将中国民族民间舞专业的发展史与舞蹈工作者的使命担当相结合,她强调,应注重“人”在舞蹈事业建设中的重要性,以及教育的“激情度”、创作的“准确度”、永怀的“感恩度”。通过将新中国舞蹈教育事业发展史与百年党史相结合,她指出,舞蹈人应力求学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行、以史鉴今,体现发展的“契合度”、建设的“新潮度”、集体的“责任度”。她向每一位缔造历史的贡献者致敬,鼓励每一位中国民族民间舞人砥砺前行。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系教授、民族民间舞教研室主任周萍以“从新秧歌运动到坚守中华文化立场——中国民族民间舞再迎发展机遇”为题,回溯了新秧歌运动以来中国民族民间舞的发展历程。她指出,新秧歌运动时期为中国民族民间舞彰显时代功能提供契机,而新时代背景下中国民族民间舞迎来了重塑“中国表达”的机遇。通过对“坚定文化自信”“坚守中华文化立场”“创造性转化、创新性发展”“不忘本来、吸收外来、面向未来”等习近平总书记重要讲话精神的贯彻落实,她希望广大舞蹈人基于文化自信的态度和中华文化的立场,重塑“中国表达”的路径。

延边大学艺术学院副院长、北京舞蹈学院客座教授金英花以延边大学原创民族歌舞剧《郑律成》为分析对象,聚焦新时代高校思政视域下红色舞蹈的价值内涵。通过对舞剧的分析,她认为,高校需重视红色经典艺术的传承,将其贯穿于人才培养、科学研究等各个领域;舞剧需聚焦故事性表达,体现红色文化教育的温度;舞剧需注重创新性表达,体现红色文化内涵的深度。此外,她希望将红色舞蹈融入高校思政教育中,有助于培养有理想、有担当、有使命、内外兼修、德智体美劳全面发展的新时代人才。

云南省舞蹈家协会副主席、云南艺术学院徐梅教授以“区域性民族民间舞蹈特色课程群虚拟教研室的探索与实践”为题,关注新媒介语境下民族民间舞虚拟教研室的开发。她提出了以下三点建议:第一,通过校际之间优质课程的联合开发与应用,打破艺术院校舞蹈教学资源的局限性;第二,利用丰富的区域性民族民间舞蹈资源,建立中国民族民间舞蹈特色课程群;第三,大力开发优质的网络教学资源,形成“集成+开放”的创新教研形态。她希望通过虚拟教研室的探索与实践,全面提升高等舞蹈教育教学质量,推动区域性艺术院校的特色化发展。

上海戏剧学院舞蹈学院副院长周蓓以“新时代中国民族民间舞的发展新趋势:江南文化视域下的舞蹈艺术创作研究”为题,聚焦江南地域舞蹈的创作,以具有独特地域属性的江南文化为背景,分析新中国成立以来江南舞蹈的创作发展历程。她指出,江南舞蹈是一种文化现象,折射着民族历史文化背景及人文内涵。她结合当下江南舞蹈发展现状,提出了发展构想及措施:需顺应潮流,不断实现自我突破和创新;需把握时代特征,充分挖掘江南文化元素,创作出具有时代和地域特色的江南舞蹈作品。

西藏大学艺术学院舞蹈系主任,西藏舞蹈家协会副主席江东以“文化传承:基于学院派传统民族民间舞教材建设‘热’展开的思考”为题,聚焦民族民间舞教材建设。他从中国传统民族民间舞教材发展路径与文化境遇的角度出发,指出区域文化“状态”决定文化发展“形态”。他强调需重视教材建设的“生态位”、教材建设中的度、教材建设中审美决定论和文化决定论的问题,希望通过本场论坛的交流共享,助力民族民间舞教材的建设。

新疆艺术学院舞蹈学院院长杨林围绕“党的乡村振兴政策与民间舞蹈资源保护传承与开发利用”进行发言。她认为,区域民间舞蹈是特有地域的舞蹈文化样式,并将区域民间舞蹈与乡村振兴相联系展开探讨。她提出了相应的策略与途径:一要培育意识;二要落实政策;三要协同发展。她期望以二者之间相辅相成的关系迎来民间舞蹈与乡村振兴的共赢。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系副主任、国家一级导演靳苗苗从自身创作和实践经历出发,围绕“为人民而舞”的主题,探讨中国舞的创作实践。她认为,舞蹈创作实践应做到以下三点:第一,在烟火中寻诗意,折射出中国人特有的自然观、生命观、人生观;第二,在纪念中主精神,精神是中华民族奋进的旗帜;第三,从艺术直觉到文化自觉,在未来更加专注于人物内心情感的挖掘和作品内在逻辑的打磨。希望广大编导在创作实践中舞中国人的活法,颂中国人的精神。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系苏雪冰副教授以经典作品《东方红》为研究对象,通过分析作品在舞蹈教育中所体现的重要作用,阐述经典作品对人才培养的价值与意义。她指出,创作经典作品应具备以下原则:第一,以史望今,赓续民族精神;第二,以情动人,感悟生命真实;第三,以舞育人,端正人格品性。她认为,舞蹈高校应引导学生立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和人生观。

星海音乐学院舞蹈学院党总支书记胡骁由区域文化这一整体文化认知的局部地理概念引入,以“岭南舞蹈”为对象,介绍了“岭南舞蹈”在区域文化语境中创作理念与实践的转变。他指出,“岭南舞蹈”的创作实践是在区域文化限定下不断突破固有创作理念的转变而发生的不同视听效应。“岭南舞蹈”是限定性的“区域文化”,创作理念则是更为宽阔的思想彼岸。

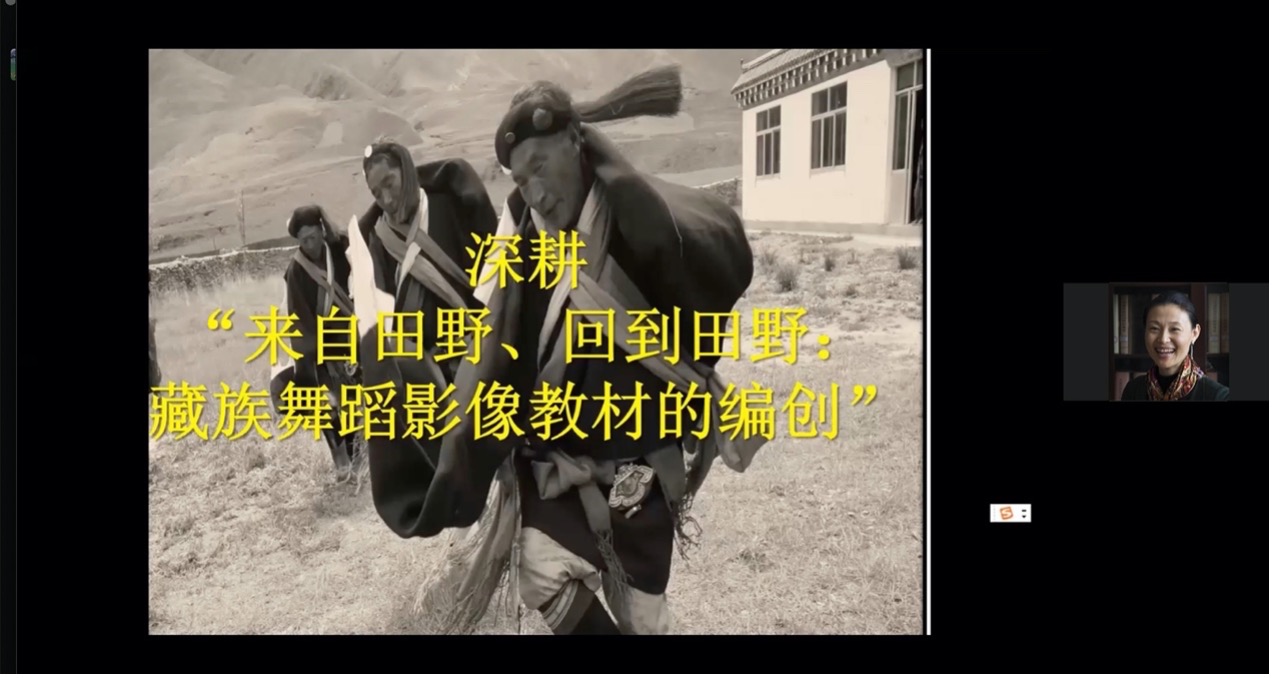

北京舞蹈学院中国民族民间舞系王晓莉副教授采用人类学、田野调查的视角,对藏族舞蹈大系教材建设进行分析研究。她指出,应将国内关于藏族舞蹈拍摄实践—档案建设—教材建设—知识体系建构的系列成果返还至民间乡村;需做好大、小传统文化内识地互动共进,有效地传承非遗文化并实现创造性转化和创新性发展;提倡运用舞蹈人类学调查法、舞蹈人类学研究民族民间舞,科学地研究民族舞蹈文化内涵。希望舞蹈人承担起舞蹈文化的整体性、系统性、科学性、多样性知识体系研究的重任。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系袁媛副教授以“‘深扎民间’三步走——创作《山歌》参评荷花奖前后的思考”为题,指出了“速度之效”“合作之力”“观念之和”是促成作品《山歌》问世的三大因素。她特别强调,建构具有民族性的中国民族民间舞作品是民间舞人的重要责任,同时指出了舞蹈创作需运用艺术思维、艺术手法、艺术形象创造“新”价值观的重要性。此外,她通过阐述“深扎”的内涵,认为舞蹈工作者应深扎于课堂教学,有效传承民族舞蹈文化的表现形式;应深扎于民间,不断汲取民族传统文化的营养。希望舞蹈人深入思考“扎根传统、行于当代”的永恒命题。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系秦丽秋副教授以“‘以舞育人’筑牢育人之根”为题,展开探析舞蹈教育问题。她谈到,民间舞人要继承经典作品中的红色精神,以润物无声的美育方式实现思政教育的功能,建构多维立体的育人格局。通过分享作品《沂蒙母亲》的采风、编创、排演过程,她认为艺术创作应讲好中国故事、坚定文化自信、弘扬民族精神。回忆庆祝中国共产党成立100周年大型情景史诗《伟大征程》的文艺演出经历,她谈到,舞蹈人应为时代发声、与人民共情,艺术高校应“以舞育人”,践行新时代文艺使命的责任。

北京舞蹈学院研究生部副部长,北京大学艺术学理论专业博士李卿以“‘民间’的生发与变迁——中国民族民间舞文化身份反思”为题,通过阐释“民间”、“民族”的概念及其在不同历史时期的内涵,分析了二者的内在关联。他指出,从“中国民间舞”到“中国民族民间舞”的发展是中国舞蹈艺术自律的必然结果。他特别强调,需根据中国革命斗争的历史现实与独特的文化政治语境,结合以北京舞蹈学院为代表的艺术院校所开展的民族民间舞艺术实践进行调研,进而理解存在于民俗仪式中的身体文化资源在现代中国舞蹈艺术领域所经历的独特演变历程。

山西大学教师、中央民族大学舞蹈学院民族舞蹈学专业博士许晓云对舞蹈减贫的问题进行探究。她认为,舞蹈减贫是为贫困人群提供舞蹈教学、排练、表演等服务以缓解贫困的方式。通过对美国、印度、中国开展的6个典型舞蹈减贫项目进行对比分析,她认为,中国舞蹈减贫项目需更注重供给端,重视规模化以补齐舞蹈公共服务短板的特点。她建议,舞蹈事业的建设需平衡城乡舞蹈教育资源、广泛开展舞蹈帮扶活动、普及农村及脱贫地区的舞蹈教育公共服务。

山东艺术学院舞蹈表演系主任马嘉、史论教研室主任潘晶以“山东艺术学院海阳秧歌教材建设历程与研究”为题,指出该教材是依托“教材建设和舞蹈资源库建设”“教学研究与改革”项目,采用“走出去,请进来”的方式,在海阳秧歌专家张荫松的支持下形成的教研实践成果。通过对山东传统舞蹈、“非遗”舞蹈项目的记录,将其转化为具有基础性、风格性、表演性训练功能的教材。希望充分发挥教材承上与启下的功能,创作出具有地域特色的舞蹈作品。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系教师袁佳以“追寻民族民间舞创作的中国精神”为题,认为红色精神对学生的引领与导向作用。以其亲身参与《奋斗吧中华儿女》《伟大征程》的国家重大文艺演出活动为例,从小型舞剧《禾》的创作、排演经历出发,他提出了当代中国民族民间舞创作的发展路径:第一,创作需以人民为中心,为人民而舞;第二,创作要深扎“田野”,做到真听、真看、真感受;第三,创作需展现中国精神、中国力量和文化自信。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系教师高岩以“百年华诞,据古观今,以承传之礼献歌”为题,聚焦当代民族民间舞蹈的创作实践。通过分享参与大型文艺演出《伟大征程》的创作经历,她谈到,舞蹈编导在面对现实题材创作时应运用传统舞蹈语汇,创作引发人民共鸣的艺术作品。她希望广大舞蹈工作者都应具有思考文化传承与创新问题的自觉意识,敏感于时代语境的变化,守护民族传统的“真”、民间舞蹈的“本”,思考创新的“度”,负“重”前行,创造出属于这个时代及未来的“传统”。

湖南人文科技学院高洁副教授以“城镇化对民族民间舞蹈发展的影响”为题,聚焦城镇化为传统舞蹈艺术带来的机遇与挑战。首先,她阐释了城镇化与中国民族民间舞蹈的概念及其关系;其次,她分析了城镇化背景下社会文化环境改变对中国民族民间舞蹈教育思维、内容、形式等方面的影响。基于此,她提出相应的建议:一是充分利用城镇化所带来的契机;二是抵御城镇化对民族民间舞蹈传承与发展带来的风险。希望大家意识到新形势下民族民间舞蹈所面临的冲击,清晰认知传统文化、民族文化、民俗文化的重要意义。

北京舞蹈学院人文学院舞蹈研究所教师,中央民族大学经济学院中国少数民族经济专业博士后杨秀明以“跷上跷下——顺平地平跷中‘跷’的性别象征、规训与叙事”为题,阐述了传统“寸跷”舞蹈形式的继承与创新脉络。通过分析顺平地平跷同性别表征、角色与权力叙事之间的内在关系,她强调,需关注“非遗”作为一种文化资源参与到地方社会生活中的价值。从“性别视角”对民间舞蹈的中国道路、中国经验进行创新性阐释,有助于构建更为真实、丰满的“非遗”中国学术话语。

北京舞蹈学院中国民族民间舞系教师,中央民族大学舞蹈学院民族舞蹈学专业博士雷斯曼以云南迪庆藏族奔子栏锅为研究对象,以历时性与共时性的双视域,分析其所具有的社会意义及政治功能。她谈到,奔子栏锅庄作为舞蹈结构缜密的民间舞蹈类型,在国家重视和大力扶持、地方精英合力自主助推下得以延续。其以口传身授,代代相传的传承方式强化了社会结构秩序、赓续了民族地域文化、提升了业界学者的研究热度。希望以传统乐舞延续红色信仰和红色精神,共筑百年征程时代背景下的情感共同体。

北京舞蹈学院附中教师曹瑜以“初探中国民族民间舞教学美学原则的生成与内涵——从许淑媖教授的‘启动就是生命’谈起”为题,依托质的研究与文化历史理论展开分析。通过分享许淑媖教授“启动就是生命”的美学观,她总结其观念形成来源有三个:第一,源于戴爱莲先生对许淑媖教授的影响;第二,源于对苏联实践经验的反思;第三,源于民间艺人“生命感”的影响。此外,她特别强调以“身体美学”的视角阐释“启动就是生命”的内涵。

近七个小时的学术研讨中,300余名来自线上、线下的专家学者和师生们回溯了百年征程中民族民间舞的建设发展史,对中国传统文化发展现状、地域特色资源转换、舞蹈创作实践和舞蹈教育等问题进行深入探讨。通过宏观与微观相结合、数量与质量双保障的经验总结与学术分享,共同为中国民族民间舞的未来发展建言献策。彰显了舞蹈人对中国舞蹈事业存于心底更乐于践行的使命担当。在建党百年之际,中国民族民间舞蹈事业的发展也在党领导下蓬勃发展,向阳而生!

(会议宣传组 中国民族民间舞系 文/张轶男、李潍西 图/林洁天、王梓璇)