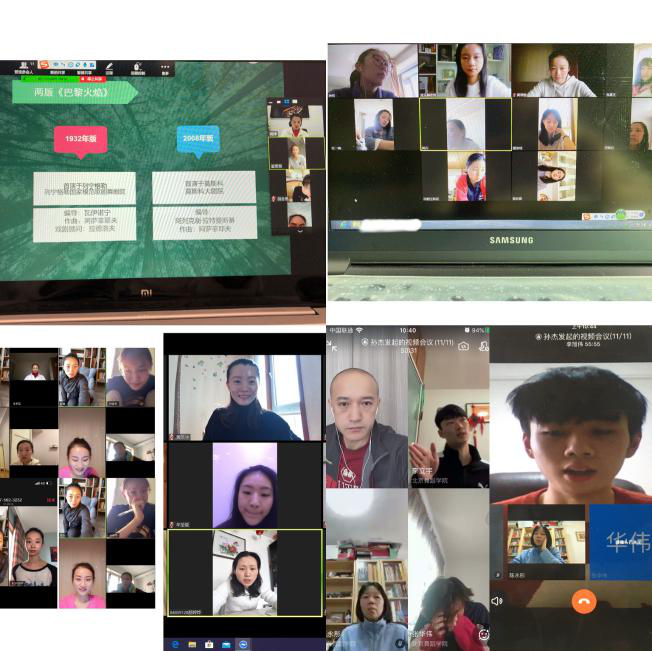

自本学期开始,教务处根据学校停课不停学的整体部署,制定线上教学工作方案,在线教学覆盖本科全部课程。每门课按照专业课线上不少于三分之一、理论文化课线上不少于二分之一的要求,依据本学期课表开展教学活动。教务处联合网络中心搭建2个平台(云课堂+雨课堂),1个视频会议软件(钉钉)以及其他软件(微信、腾讯、瞩目)进行教学。本学期线上教学共开设课程213门(必修162门+学堂在线公选51门),381门次,涉及全部6个专业20个专业方向60个教学班1370名本科生。仅开学第一周涉及课程使用各类软件平台95门次,具体使用钉钉、云课堂、雨课堂、微信群等平台69门次,其他线上平台10门次,线下自修16门次。

目前学期过半,为总结线上教学的经验,提升教师的教学能力和教学水平,推进课程改革创新,教务处收集整理各教学院系在线教学典型课程材料,后期给予课程设计培训、现代技术手段指导、教学项目等方式,进行培育和扶持,探索北舞经验,打造线上教学典范。

疫情期间我校的线上教学,倒逼着师生在传统教与学观念上的转变。疫情之前开展的教学活动,特别是舞蹈专业课程,教师主宰充满仪式感的“教室气场”。随时与学生的肢体互动,会直接感受知识传递与掌握。但是在线上开展教学活动,如果教师无法实时准确地掌握学生状况,势必导致授课目标与效果脱钩。如何有效实现在线教学与线下教学的“等效”,关键是教师在教学观念的转变。如何获得实时交流的反馈数据来掌握学生的学习成效,是改进我们教学方法途径之一。把握我校“百分百在线教学”的“筋骨”,必须遵循“学习目标为筋,实时交流为骨”的基本原则。“等效”要求教师必须密切关注我们教授课程的学习目标,是为支撑课程的“筋”;实时交流的“骨”尤为重要,是为了采集数据、随时反馈调整,进而确保“等效”。

思想政治工作与教材体系相融合,专业知识教育与思想政治教育相融合,增强学生社会责任感

疫情期间,教师们把专业知识教育同思想政治教育结合起来,充分发挥专业课程的育人功能,挖掘育人要素,结合舞蹈的文化艺术特色和北京舞蹈学院的专业优势修订教案,积极探索德育元素和教育功能在课程中的有效路径和生动体现,将其融入课堂教学各环节。

我校思政部的刘达丽、张艳、韩非凡三位教师讲授《中国近现代史纲要》课程,结合中外历史上的重大疫情,录制“打赢疫情防控阻击战”的专题音频课程,通过历史和现实的对比分析,让学生科学认识当前疫情防控形势和要求。同学们积极搜集疫情防控一线的英雄故事和最感兴趣的历史人物故事,进行抗疫创作,共同学习和汲取英雄的精神和智慧。

教育学院屈红梅、靳金两位教师讲授的《素质教育舞蹈》课系该院研发的原创性课程,以理论与实践高度融合、跨专业跨学科为特色,旨在通过舞蹈实现“全人”教育。开学第一节“课程导入”——《武汉加油·中国加油》,重在激发学生结合此次抗疫防疫的亲身经历,多视角地观察、分析从而引导他们在系统性的反思中,理性对待自身“核心素质”、“专业素质”与“职业素质”的全面提升。

综合利用网络交互、智慧教学工具,鼓励学生更多地参与课堂活动,引导学生自主学习

网络交互、智慧教学工具可解决实时交流数据实现采集和反馈,为师生们营造了一个无形的“教室”,实际上这个“教室”可以为学生提供更加充分的学习资源和空间。

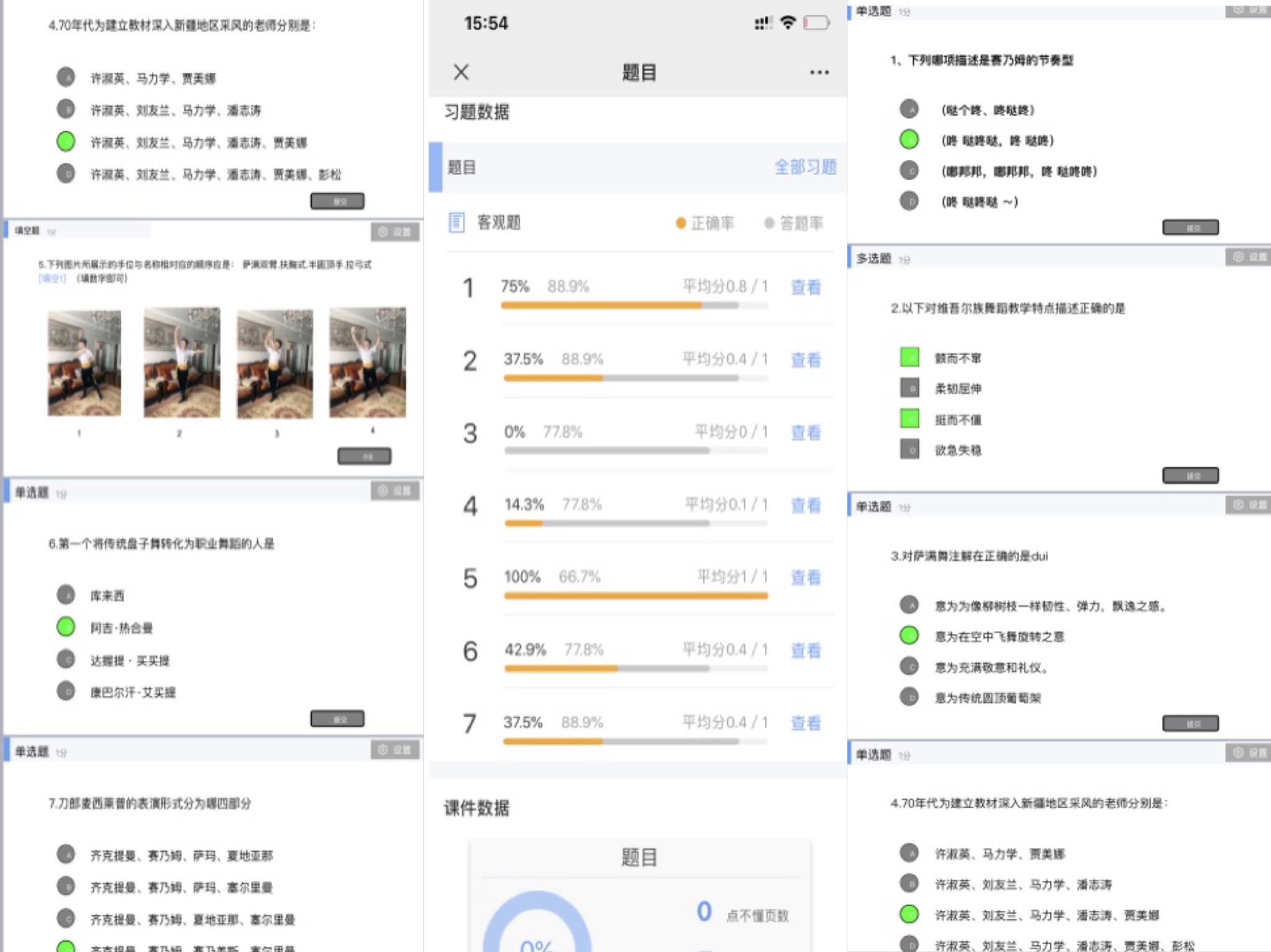

人文学院慕羽老师讲授的《西方舞蹈史》课程是通过“雨课堂”授课。同学们在课件下实时的提问、回复、留言、点赞,所有同学均可参与,让提问变成巩固拓展学习的一大重点,全班22人共分四个组,在小组讨论时自由分配任务、选择学习与汇报方式,带给同学们十分包容的个性学习的空间。

人文学院毛毳老师讲授的《舞蹈鉴赏与批评》课程在开课前一周做了线上教学愿望的调查问卷,了解学生学习需求,是否进行延伸阅读和更为深入舞蹈本体特征的学习。了解学生情况后,老师为同学们制定了清晰的开课指南,提供了明确的核心书目,作为线上教学准确、提升互动效果的保障。

教育学院陈汐老师讲授的《舞蹈素材与教学法》课程中,教师利用慢放功能,将单一动作、短句的示范视频进行慢放,使学生清晰准确地捕捉舞蹈动作的要点;使用快放功能,帮助学生在有效的学习时间内掌握教学内容,提高学习效率。学生以小组为单位运用“同框拍摄”的方式,以不同空间同跳一支舞的形式,进行课下线上同框练习。学生在虚拟的群体性练习中,既能够互相帮助、促进学习,又增强了同学间的交流与互动。学生运用“合拍拍摄”的方式进行自我纠正。合拍拍摄就是学生与教师示范的舞蹈视频进行同一画面的录制,这种方式是学生模仿教师的示范动作,学生在模仿教师的过程中,可以直观进行对比,寻找问题并自行纠正。

另外,教师们还积极尝试各类教学平台,扩充教学资源。创意学院《现代舞剧目》课程,高山老师创建「舞资」微信群,群内总人数达616人,人群包括师生、编导、舞者、自媒体、舞评人等。疫情期间,学生在此平台就能获得世界各地的舞蹈资讯及资源。

中国古典舞系《敦煌舞》课程,史敏老师借助“数字敦煌”和简述敦煌舞蹈文化等辅助教学手段,帮助学生初步学习和理解教材中所涉及的文化背景和艺术形象,使学生的认识从理性和感性方面都得到提升,加深对敦煌舞蹈文化的学习。

人文学院国际交流教研室利用iSmart英语学习软件、钉钉在线课程直播以及微信群辅助教学。教师给学生补充大量的在线英文学习材料,帮助学生提升英语听说读写译等能力。

创新教学设计,精细丰富教案带来的新教法、心领悟、新筋骨

如何在线上“教室”增加教与学吸引力,教务处没有一刀切要求上满90分钟课程,教师可以根据专业特点采取线上线下、分时段来授课。不同类型的课程,教学关注度应该有所不同。线上教学有别于线下制定的课堂教学内容和目标。因此需要教师取舍和改变,要进行更精细的教学设计,梳理出本科教育特点和课程的核心要素,补充线下课程短板。

中国古典舞系《中国古典舞身韵》课程在动作规范和内在意蕴培养两大教学内容标准不降低的情况下,张军、庞丹、宋海芳、欧思维、丁琳老师在课程教学设计中,遵循“典型动作切入法”,从整合性的动作入手,以点带面,形成了基础、强化、综合发展阶段--递进式训练模式三个阶段,结合专业参考书目和视频及PPT,建立教学点评、研讨互动、课前预习、课上研习、课后温习机制。

音乐剧系张小群、肖杰、吴寒冰讲授《音乐剧音乐情境表演》课程选用中外优秀、较有情境感和行动性的音乐剧作品作为基本教材。课上教师对学生的角色演唱和动作进行提问、启发、设计和调整等,帮助学生找到符合角色的表演、音色、动作特征。老师通过情境教学、互动教学、问答教学、录像教学等教学指导方式,协调地完成课程的组织工作。

创意学院秦烨、吴蓓、谢呈老师讲授《混合创意》课程是创意学院探索跨学科融合的教育模式的成果之一。多位教师、不同专业学生、同一主题进行跨学科、多角度剖析的艺术创作,实现培养一专多能现代复合型人才的功能。

三位老师分别讲解各时期音乐、美术、舞蹈的发展,启发学生融合多学科知识进行综合创意思维,并借助影像艺术进行叙事性表达与非叙事性表达。通过翻转课堂的形式进行混合式学习、探究性学习。

线上教学从“跳”到“悟”,提升课程的学理性

线上教学使我们能够停下来仔细思考:如何引导和帮助学生由中等教育向高等教育的顺利过渡,了解课程内容结构,激发学生主动学习和探究性学习的意愿,增强深度学习的动力。线上教学使我们加快了课程中实践教学环节改革步伐,促进理论与实践的有机融合。

中国古典舞系郑璐、佐果、乔耸、张杏、吴莎老师讲授的《汉唐古典舞基础训练》课程以汉、唐、魏晋精神和艺术气质为审美主干,以汉、唐、明清戏曲舞蹈为支点,研究史籍文献和文物中的舞蹈形象,并综合民族学、社会学、宗教学、哲学、礼法、习俗等领域的知识,运用多媒体的教学方式,提供课前预习、课上讲解示范、课后作业反馈三步教学策略,通过三个本科班的教学达到较好的教学效果。

中国民族民间舞系袁佳老师讲授的《中国民族民间舞基础训练课(维吾尔族)》课程教学不再拘泥于专业教室中仅单纯追求动作“标准”“到位”的形态,而是对维吾尔族典型的动作、动律进行整合,将不同地区、不同名称的表述方式进行梳理,让学生理解维吾尔族舞蹈从形成,发展均与该民族自身的文化、历史、社会、环境等息息相关。在舞蹈表演和表达的过程中,正确处理形似与神似的关系,使肢体的外在形态与思想的内在认识互融统一的问题。

中国民族民间舞系靳苗苗、杨浩老师讲授的《中国民族民间舞剧目》课程在线上教学中,梳理学生以往的表演经验和困惑并进行原因分析,引导学生思考“舞台形象的塑造”“舞蹈表演的真实”“演员和作品之间的矛盾统一”等论点,帮助学生提高对舞蹈表演的认识。同时启发学生对舞蹈作品的时代背景、人物角色、风格题材、规定情境以及音乐与舞台形象等要素分析,学生通过攥写“作品小记”并集体“围读”,达到自我与剧目中人物角色的共鸣和统一。

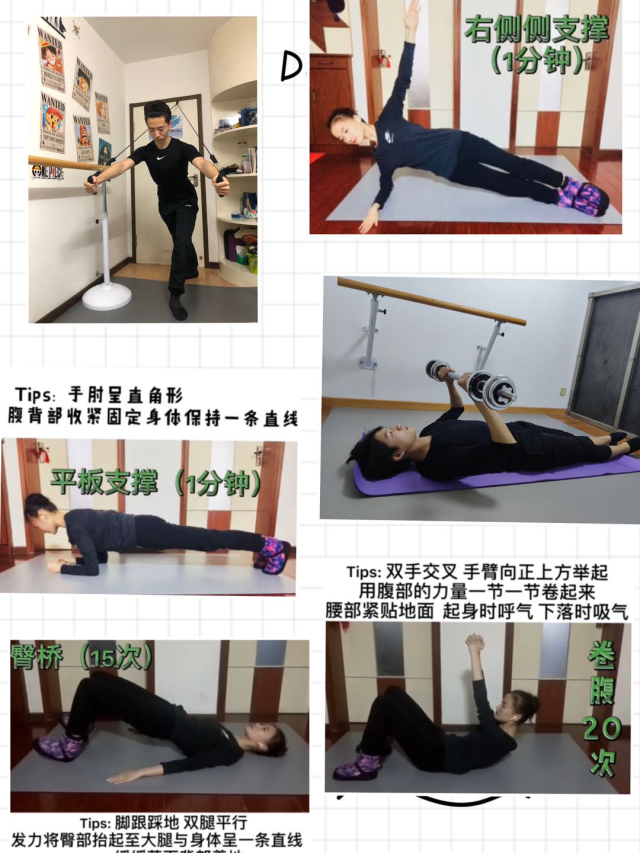

为保证学生的肌肉能力,芭蕾舞系体能训练与开发教研室根据芭蕾舞特有的肌肉群训练,制定出一套适用于芭蕾舞演员训练的中段核心肌肉练习,录制视频并用与学生日常训练。教学剧目教研室改变教学模式,观看世界名剧、知名芭蕾舞团和芭蕾舞明星演出的视频资料,提高同学们的艺术鉴赏能力,对芭蕾舞的表演、创作与历史有更深入的认识与了解。同时为提高学生的音乐修养,芭蕾舞系的钢琴老师为学生们讲解音乐理论知识,介绍作曲家的生平、创作背景来增强学生在舞蹈中对音乐的理解,帮助学生提高表现力。

国际标准舞蹈系陈淑民、娄慧讲授《拉丁舞规范教程》课程,强调了线上教学不再是单一的形式学习,充分调动学生的综合能力,多元化思考,以“多说”“多练”的方法潜移默化的转化,将标准规范的理论知识融入到舞蹈技术动作实践中去。

音乐剧系马娜老师、吴寒冰老师讲授的《声乐表演》课程,根据学生的嗓音构造、音域、音乐感受力不同,教师因材施教,采取一对一方式,通过示范、模唱、分析、讨论、回课、观摩等方式授课。因为网络传输过程中,音质会失真,为解决该问题,老师们更加细致的传授音乐剧的发声技巧和演唱方法,而学生需要提交课后视频作业,并且为无伴奏演唱,这对教师和学生都提出更高的专业要求和挑战,同时教师的理论教学能力和学生自主学习能力都得到较大的提升。

音乐剧系于海英、肖明儒、马娜老师讲授《音乐剧经典剧目》课程,该课程选择了《窈窕淑男》和《近乎正常》两个剧目的片段,分为两部分进行。一是首先研读剧本,细致分析剧本的规定情境、人物关系、贯穿行动、最高任务等,二是把握人物歌曲演唱的准确性和质感。

教务处落实在线教学与在线评价工作的总体部署与安排,组织教学督导专家在线进行督导,有效保证了疫情防控期间的教学进度和教学内容有序且正常运转。在打赢这场新冠疫情防控阻击战之际,学校的老师们兢兢业业上好每一堂课,努力设计并实现每一堂具有价值的线上课程,这是最具特色的北舞课程思政,是深入落实立德树人根本任务的具体体现。今年是我校修订新一轮本科人才培养方案之年,学校要以本科审核评估整改为重点,抓住疫情期间线上教学历史机遇,深化教育教学改革。研究线上线下课程的“等效”,使课程可达成、可衡量,切实提高人才培养的目标达成度和社会适应度。

(教务处 文/胡淮北 王小敏 图/来源于各院系)